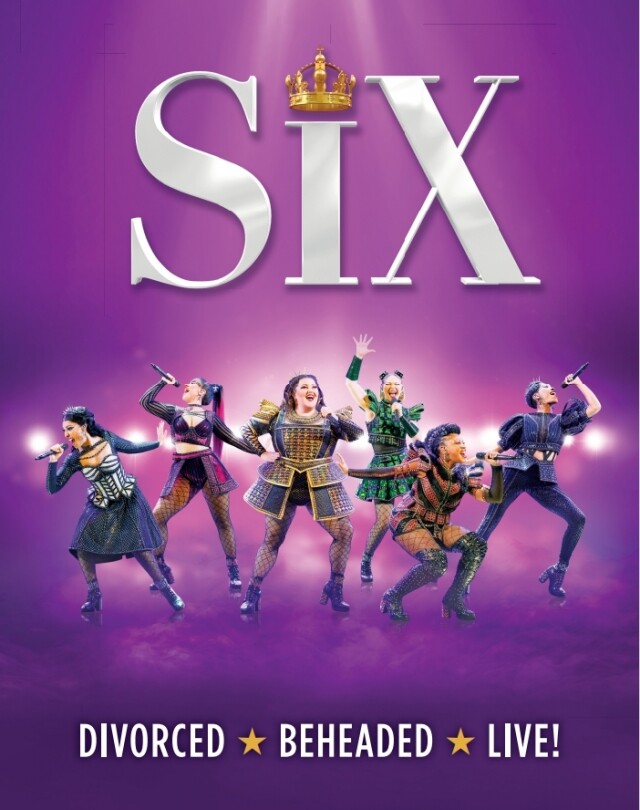

뮤지컬의 경계를 넘어선 허스토리(herstory), ‘SIX’

오대혁(시인, 문화평론가)

슬프면 울어야 할 텐데 신나게 웃고, 기쁘면 웃어야 할 텐데 눈물이 그렁그렁하다, 평소 옷 뺏어 입고, 소리치며 욕하던 언니가 결혼해서 나간다니 시원섭섭했던 것과 같은 것이라 해야 하나. 즐겁고도 씁쓸하다거나 ‘웃프다’와 같은 일종의 양가감정을 갖게 하는 작품이 뮤지컬 『식스(SIX)』가 아닐까? 죽은 지 500년쯤은 된 여섯 왕비가 등장해서는 누가 더 비참했는지를 가지고 리드보컬을 뽑는다는 설정의 이야기. 일종의 허스토리(Herstory) 대결을 한다는 진짜 웃기는 상황 설정에, 평상시 보기 어려운 비욘세와 릴리 알렌 같은 세계적 뮤지션들을 오마주한 노래와 춤 등을 보며 느끼는 쾌감으로 80분이 순식간이었다. 그러고 태양이 작열하는 일요일 오후 길을 걷는데 콱 밀려드는 게 있다. 도대체 그들은 누구지? 왜 그렇게 비참하게 이혼당하고, 참수형을 당하고, 죽음을 맞이했지? 헨리 8세의 여섯 명의 부인들은 왜 그렇게 기구한 삶을 살아야 했던 거야? 이건 내러티브가 탄탄한 뮤지컬도 아닌 것이, 그렇다고 완전 콘서트라 말하기도 어려운 것인데, 뭐라 해야 할까? 어쭙잖은 비평을 쓸 생각으로 머릿속이 뒤죽박죽이었다.

히스토리믹스(historemix) or 허스토리(herstry) 뮤지컬

단출한 무대 위로 6명의 죽은 왕비들이 번쩍이는 여섯 색깔 의상들을 입고 등장한다. 네 명의 여성이 무대 뒤에서 연주한다. 경쾌한 춤과 함께 그들이 들려주는 이야기가 무엇인지 노래한다. “이혼(Divorced), 참수(Beheaded), 사망(Died), 이혼(Divorced), 참수(Beheaded), 생존(Survived)”이라고 남편 헨리 8세와의 관계에서 자신들이 겪은 최후를 반복하며 노래한다. “쇼에 온 걸 환영해. 히스토리믹스에 흐름을 바꾸면서 / 접두사를 더하는 중이야 / 모두 한때 우리가 / 여섯 명의 아내였다는 걸 알고 있지 / 지붕을 일으켜 세워 / 천장에 닿을 때까지 / 우리가 곧 밝힐 / 진실을 들을 준비 하라고.”(#1. Ex-Wives)라고 한다. 지붕을 일으켜 세운다는 건 여성의 지위를 향상한다는 것이고, 천장은 유리천장으로 깨부수는 것은 곧 남성들에 의해 쓰인 히스토리인 것이다. 그래서 그들의 이야기는 히스토리믹스(historemix)다. 역사에 남겨진 그들의 이야기가 진실이 아니며 이제 등장한 자신들이 들려주는 노래가 리믹스(remix) 되어야만 참된 진실에 가 닿을 수 있다는 것이다.

그러니 『식스』는 역사의 배경으로 머물러 있던 여성을 전면에 내세워 헨리 8세의 부인들 역사를 재조정하려 하는 일종의 ‘여성역사뮤지컬’을 표방한 작품이다. 프로그램북에는 “Six는 흥미로운 음악 그 이상으로, 누구를 통해 이 이야기가 전해지는지에 따라 이야기의 뉘앙스가 세기에 걸쳐 어떻게 바뀌는지에 대한 풍자이기도 합니다.”라고 했다.

그러면서 1840년대 역사학자 ‘아그네스 스트릭랜드(Agnes Strickland)’가 쓴 『Lives of the Queens of England(영국 왕비의 삶)』이라는 책을 통해 그가 살던 19세기 빅토리아 시대에 맞게 동정심과 온화함을 미덕으로 한 여성 그리기를 보여주었다고 하면서 마지막 왕비인 ‘캐서린 파(Catherine Parr)’가 노년에 남편의 간호사 역할을 했을 것이라 추측한다. 그런데 실제로 그럴 일은 없었을 것이며, 21세기인 현재적 관점에서 보았을 때 1545년 쓴 『Prayers or Meditations (기도 또는 명상)』가 여성이 영어로 써서 출판한 최초의 책이라는 점에 더 큰 의의가 있을 것이라고 한다. 그리고 최근에 ‘안토니아 프레이저(Antonia Fraser)’, ‘앨리슨 와이어(Alison Weir)’와 같은 이들이 여섯 왕비를 다루면서 기존의 연구를 비판하며 모성적인 시모어, 못생긴 클레페, 음탕한 하워드 등으로 캐릭터화했다. 2010년 TV 드라마로 방영된 『The Tudors(튜더스)』와 같은 작품은 다섯 번째 왕비 ‘캐서린 하워드(Katherine Howard)’를 나체로 등장시키는 등 많은 문제를 드러냈다. 어쩌면 후대의 역사가나 작가들에 의해 6명의 왕비에 대한 진실을 드러내기보다는 허구화하고, 여성을 비하하는 형태로 나타난 것을 개탄하고 있다. 역사가 살피지 않은 왕비 6명의 슬픈 역사를 온전히 재편하려는 노력을 『식스』가 시도하고 있다.

그들에 대한 역사 사료는 가부장제 사회 속에서 편견에 사로잡힌 남성들에 의해 쓰였고, 그나마도 자세하지 않으며 새롭게 발굴하기도 어려운 실정이다. 그렇다면 어찌할 것인가? 『식스』는 남성들이 좋아하는 역사적 근거를 바탕으로 고증하려 들지 않고, 6인의 여성이 겪어야 했던 비참한 실상을 끊임없이 반복되는 ‘이혼, 참수, 죽음’과 같은 언어를 통해 강조하면서 관객들의 뇌리에 각인시키는 전략을 구사한다. 반복되는 리듬이 만들어내는 일종의 세뇌를 시켜버리는 것이다. 왕비들이 노래할 때마다 여성 중심의 관객들은 열열한 박수와 환호를 통해 그들이 겪었던 고통이 현재도 끝나지 않았음을 증명한다. 6인의 왕비가 시시콜콜 문제 삼는 것은 헨리 8세로 대표되는 남성들의 여성 억압이다.

역사와 문학이 과거의 반영이 아닌 발견과 구성이라는 주장을 받아들인다면 이러한 6인의 여왕 이야기를 다룬 『식스』는 다분히 허스토리를 지향했음을 알 수 있다. 히스토리(history)가 ‘남자 이야기(his story)’임에 비해 ‘여자 이야기’(her story)를 뜻하는 허스토리(herstory)를 구성하는 방식으로서 이러한 전략 구사는 나름의 의의가 있는 것으로 보인다.

현재를 환기하는 뮤지컬 『식스』

한때 『화성에서 온 남자와 금성에서 온 여자』(존 그레이, 2002)라는 책을 열심히 읽고 남자와 여성의 뇌 구조가 정말 다르다는 걸 이해한 적이 있다. 그리고 최근 읽은 『도파민네이션』(애나 렘키, 2023)은 남녀의 두뇌에서 도파민 분비가 달리 일어난다는 것을 밝히고 있었다. 16세기 영국의 왕실에서 6인의 여왕들이 겪어야 했던 비극은 어쩌면 여전히 지속되는 남녀 간 차이를 고스란히 담고 있는 것은 아닐까?

헨리 8세가 그렇게 자신의 아내를 갈아치운 데에는 그의 성적 욕망에다 권력욕이 배경을 이루고 있는 것으로 보인다. 여기에 16세기 가톨릭과 그리스도교라는 종교 갈등, 유럽의 외교 문제, 왕가 계승 따위가 뒤엉키면서 히스토리와 허스토리가 등장하게 된 것이다. 그런데 『식스』는 그런 부분의 언급을 가능한 한 자제한다.

내가 네 곁에 있던 모든 순간 동안 / 단 한 번도 자제력을 잃은 적이 없다는 걸

너의 거짓말을 얼마나 많이 알아차렸는지는 상관없이 / 나만의 황금률을 지켰지

냉정함을 잃지 않았지 / (중략) / 그리고 너는 즐길 만큼 실컷 즐겼지만

예쁘고 젊은것들과 놀아나면서 / 그리고 너에게는 아들이 하나밖에 없었지만

결혼반지도 없는 사람이 낳았으면서 / (중략) / 너 때문에 무릎까지 꿇었잖아

제발 내가 뭘 잘못했다고 생각하는지 말해줘 / 겸손하고, 충실하고, 지금까지

내 자존심을 삼켜왔는데 / 내가 너에게 고통을 준 행동

딱 하나만 설명해 줄 수 있으면, 난 갈게 / 없어?

- 아라곤의 캐서린, #2 「No Way」 중에서

아라곤의 캐서린이 이혼 소송을 당한 순간을 가정하고 남편에게 절대 이혼은 없다는 것을 주장하는 내용의 넘버다. 그는 말한다. 당신은 거짓말을 하고, 여자들과 바람을 피우며 나를 괴롭혔어도, 늘 겸손하고 충실하고, 자존심을 지키며 살아왔다. 그런데 이혼을 하겠다고? 어림없는 소리다. 그녀의 이야기 속에는 헨리 8세가 왜 그런 어처구니없는 행위를 하는지 역사적 배경은 지운 채 바람이 나서 조강지처를 버리려고 이혼 소송을 제기한 것을 문제 삼고 있다.

평소 성적 욕망을 잠재우지 못하는 성격도 문제겠지만, 헨리 7세가 왕위에 오르기 전 잉글랜드 왕국은 왕위 계승 문제를 놓고 ‘장미 전쟁’을 치른 적이 있었고, 아라곤 캐서린은 공주 메리를 낳고 여러 번의 유산 끝에 폐경을 맞고 말았다. 아들을 낳지 못해 왕위를 계승하지 못하는 문제는 그에게 공포일 수 있었다. 뮤지컬은 이런 문제들을 지운 채 헌신적인 아내를 내쫓는 호색한으로 헨리 8세를 그려내는 데 초점이 있다.

나는 단지 재미 좀 보고 싶었을 뿐이라고 / 걱정하지 마, 걱정하지 말라고

성깔머리 좀 죽여 / 아무도 다치게 하려는 의도는 없었어 / (중략)

헨리는 매일 밤 도심을 싸돌아다니면서 / 자고 오는 게 “뭐 하는 짓거리야?”

만약 계속 그런 식으로 나오면 / 이쪽도 남자 하나나 셋 좀 꼬셔볼까

질투심 좀 자극해 보려고 / 헨리가 알아채자 정신줄 놓았어

소리 지르면서 화내는 것이 참 / 이중잣대 쩌네!

- 앤 불린, #3 「Don’t Lose Ur Head」 중에서

앤 불린은 아라곤 캐서린의 시녀였으면서 헨리 8세를 유혹하여 왕비가 된 문제의 인간이라고 손가락질하지만, 뮤지컬에서는 단지 재미 좀 보고 싶었을 뿐이라고 한다. 캐서린과의 이혼 소송을 겪으며 교황과 대립하던 헨리 8세는 교황청과 관계를 끊고 잉글랜드 교회의 우두머리가 되는 복잡한 과정 중에 앤 불린이 있다. 그런 복잡한 이야기는 지우고, 자신을 두고도 바람을 피우는 남편과 똑같이 맞바람을 피운 까닭에 참수형을 내렸다고 한다. 오빠를 포함한 다섯의 남자들과 근친상간을 하고 반역을 꾀했다는데 진실일까 의심스럽다, 여전히 아들을 낳지 못하는 앤 불린을 내쫓고 새로운 여자를 발견한 것이었다.

새로운 여자란 앤 불린의 시녀였던 제인 시모어(Jane Seymour)였다. “불이 타오르고 / 바람이 휘몰아치고 / 물이 메말라도 / 당신은 여전히 돌을 찾을 거예요 / 제 돌의 심장을”(제인 시모어, #4 「Heart of Stone」)이라고 노래한다. 자신이 유일한 사랑임을 노래하는데, 헨리 8세가 간절히 바라던 아들을 낳다가 죽음을 맞이한 인물이다. 자식이 자라는 모습도 보지 못하고 떠나야 하는 비극적인 여성을 그려보고 싶었던 것으로 보인다. 그제나 지금이나 여성의 모성애가 갖는 긍정적 이미지를 드러내는 인물이 시모어이다.

네 번째 왕비인 클레페의 안나(Anne of Cleves)는 그리스도교 국가인 독일 클레페 공국의 공작 딸로 궁정화가 홀바인(Holbein)의 초상화 때문에 헨리 8세의 간택을 받고 결혼한다. 그런데 초상화와 달리 못생겼다는 이유를 들어 뚱뚱한(풍채가 좋다고 뻥들을 치지만, 초상화를 보면 알 수 있다.) 40대 후반의 헨리 8세는 결혼한 지 6개월 만에 이혼을 통보한다. 실제로 안나는 그렇게 못생긴 것도 아니었고, 실은 안나의 어린 시녀인 캐서린 하워드에게 눈독을 들인 결과였다. 뮤지컬은 이러한 내용을 배경으로 “네가 코르셋을 가져오면 / 우리는 복대를 가져올게 / 아무도 9인치를 넘는 허리를 원하지 않으니까”(클레페의 안나, #5 「Haus of Holbein」)라고 하면서 여성의 성을 상품화하는 현실을 풍자한다.

다섯 번째 왕비인 캐서린 하워드는 앞서 밝힌 것처럼 가장 문제가 있는 왕비였다고 역사는 기록하는데, 뮤지컬에서는 「네가 원한 건(All you wanna do)」이 잘 보여주는 것처럼 남성들에 의해 성적 대상화되고 진정한 사랑을 원했지만 결국 참수를 당하는 불운을 맞았다고 노래한다. 그리고 마지막 왕비인 캐서린 파(Catherine Parr)에 대해 뮤지컬은 음탕한 여자라고들 말하고 있지만, 최초의 여성 작가요, 여성 교육에 앞장선 개혁가였다고 노래한다.

이처럼 뮤지컬 『식스』는 헨리 8세의 업적이나 당대 영국 사회의 역사적 사실 등에 덧씌워진 6인의 왕비에 대한 진실 따위를 밝혀내려는 데 초점을 둔 작품이 아니다. 역사의 재구성이나 사실 확인 또는 수정 등을 보여주려는 게 아니라 여성의 시각에서 현재까지 지속되는 여성 억압의 현실을 일깨우는 데 초점을 맞춘 ‘여성역사뮤지컬’이라 할 것이다.

뮤지컬과 콘서트의 경계에서

『식스』가 갖는 가장 중요한 특징은 일반적인 뮤지컬이 보여주는 내러티브 없이 팝 콘서트 형식을 끝까지 밀고 간다는 것이다. 작자인 루시 모스(Lucy Moss)와 토비 말로(Toby Marlow)는 “우리는 팝 콘서트 장르를 활용하여 이 재미있고, 유치하고, 코믹하고, 강력한 이야기가 ‘여성만을 위한 것’은 아니지만 오로지 여성들에 의해 이야기되길”이라고 말한다.

어쩌면 『식스』는 등장인물 자체가 강력한 스토리텔링을 내장하고 있다고 말할 수 있다. 호색한 헨리 8세와 그로 인해 희생된 6명의 왕비 이야기는 역사서, 드라마와 영화 등 차고 넘치는 상황이다. 그것에 대해 시시콜콜 사실 여부를 따지는 에세이를 뮤지컬이 보여줄 이유는 없다. “우리는 ‘전통적인’ 뮤지컬에서 벗어난 실험적인 쇼를 만들고 싶었고, ‘our jam(우리의 최애)’를 잘 보여줄 수 있는 팝 음악을 사용하고 싶었습니다.”라고 작가는 말한다. 그래서 뮤지컬은 6명의 캐릭터와 잘 어울리는 독특한 색깔과 의상, 거기에 여성 뮤지션들을 오마주하고 있다. 21세기 여성 뮤지션 비욘세와 샤키라, 에이브릴 라빈 등의 힙한 팝 음악이 배경을 이루며 통쾌한 세계 여성들의 ‘manifesto(선언문)’를 선포하고 있는 뮤지컬이 『식스』다.

경쾌하고 통렬한 여성 선언문을 전해 듣고 돌아오는 발길이 씁쓸했던 이유가 있었던 것이다. 할아버지들은 왜 그렇게 할머니들을 못살게 굴었는지, 그 인과응보를 왜 지금 남자들이 받아야 되는지 씁쓸하기만 하다. 물론 업장은 한동안 우리 아들에게도 이어지겠지. 불쌍한 것.

[ⓒ 피앤피뉴스. 무단전재-재배포 금지]