|

우리는 모두 사랑하며 산다. 그리고 우리는 모두 죽는다. 살고 죽는 것이야 누구나 하는 것이지만 진정한 사랑을 하며 아름답게 살기란 참 버거운 일이다. 그래서 사람들은 평생 사랑을 찾아 헤매고 사랑에 기뻐하고 괴로워하는 드라마를 쓰다가 생을 마감한다. 1847년에 쓰인 에밀리 브론테(Emily Jane Brontë, 1818~1848)의 『폭풍의 언덕(Wuthering Heights)』은 그런 사랑을 문제 삼는다. 소설 속에 등장하는 사랑은 정말 독특하며 기괴하기까지 하다. 그래서일까? 소설은 수많은 영화와 뮤지컬, 연극 등으로 재창작되며 이어져 왔다.

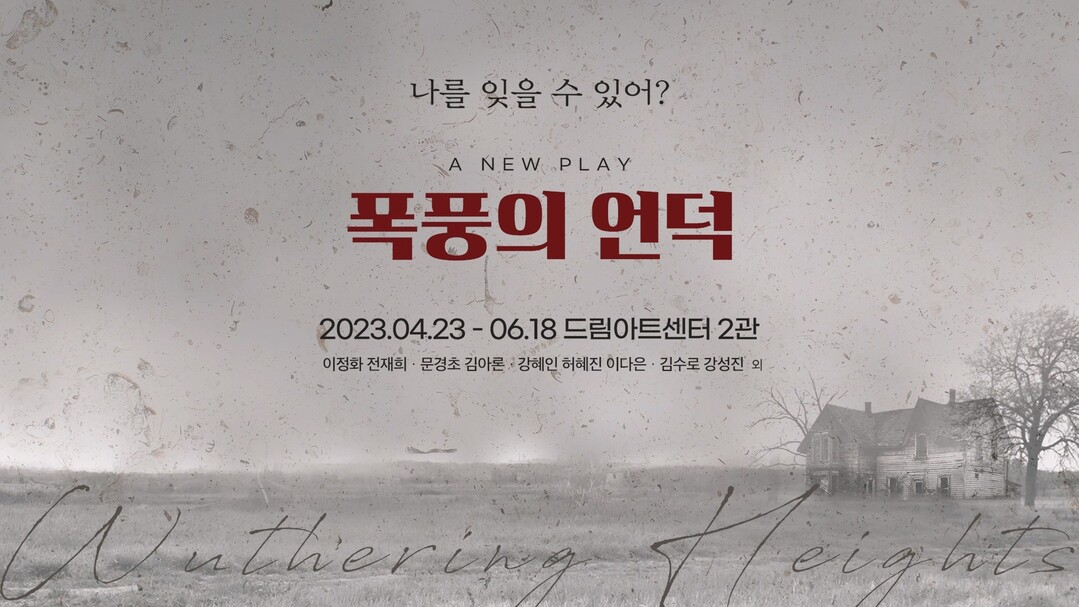

더블케이필름앤씨어터에서 제작하여 2021년에 초연되고(2021.03.09.~2021.03.28.), 2023년에 다시금 공연된(재연 2023.04.23.~2023.06.18.) 작품인 『폭풍의 언덕』(성종완 각색/연출)도 소설을 각색한 작품이다. 과연 이 연극에서는 사랑을 어떻게 표현하고 있을까? 지금까지 다양한 매체로 재탄생된 『폭풍의 언덕』을 간략하게 살펴보면서, 이번에 공연된 연극이 보여주는 연극에 대해 필자의 단상을 적어본다.

소설의 아포리즘 “내가 바로 히스클리프야!”

고전이라 일컬어지는 작품이 영화나 연극으로 끊임없이 재탄생하는 이유는 당대 사회의 요청이 있기 때문이다. 고전은 당대 사회가 제기하는 문제를 다시금 생각해 볼 수 있도록 만드는 개방적 텍스트로 기능하면서 재인식되고 재해석되며, 새로운 매체로의 변화를 시도하게 한다. 1847년에 쓰인 에밀리 브론테의 『폭풍의 언덕』이 고전일 수 있는 것은 현대인들이 갈망하는 사랑을 색다르게 표현하면서 명확히 규명하기 어려운 아우라를 내장하고 있는 듯하다.

우리의 영혼이 무엇으로 만들어졌든 간에 그와 나의 영혼은 같아. 그리고 린튼의 것은 달빛과 번개만큼이나 다르고, 불과 서리만큼이나 다르지...린튼에 대한 나의 사랑은 숲의 잎과 같아. 겨울이 나무를 변화시키듯 시간이 지나면 잎이 지리라는 걸 잘 알고 있어. 하지만 히스클리프에 대한 내 사랑은 땅 밑에 박힌, 영원한 바위와도 같아. 눈에는 거의 띄지 않는 기쁨의 원천이지만 꼭 필요한 거야. 넬리, 내가 바로 히스클리프야! (에밀리 브론테, 한정훈 역, 『폭풍의 언덕』, 별글, 2022, 140쪽. 필자가 약간의 수정을 가함. 여기서 인용하는 소설은 이 책의 번역을 기반으로 한다.)

주인공 캐서린(Catherine)이 히스클리프(Heathcliff)를 사랑하는 이유를 넬리(Nelly)에게 밝히는 대목이다. 캐서린은 히스클리프와 결혼하면 비참해질 것이라고 하면서, 에드거 린튼과 결혼하는 것이 히스클리프가 오빠의 손아귀에서 벗어나 자립할 수 있도록 도와주는 것이라며 밝히고 있는 히스클리프에 대한 그의 사랑이다.

히스클리프는 어떠한가? 캐서린의 배신으로 3년간 떠났다가 돌아온 그는 다시 캐서린과의 사랑을 갈구하며 양쪽 집안을 파괴하려 든다. 거실에서 벌어지는 유혈이 낭자한 폭력이나 여성을 억압하는 제도를 활용한 재산 가로채기 등은 독자들을 경악하게 할 정도였다. 사랑의 배신으로 생겨난 증오와 분노, 폭력이 히스클리프를 휘감싸고 있는 가운데 캐서린에 대한 사랑은 죽음 이후까지 지속된다.

왜냐하면 나한테는 모든 것이 캐서린 언쇼와 관련되어 있으니까 말이야! 그녀를 연상시키지 않는 건 아무것도 없어. 흘러가는 구름 조각마다, 나무 한 그루마다 그녀의 얼굴이 나타나지, 밤에는 바람에 깃들어 있고, 낮에는 내가 바라보는 모든 물체에 깃들어 있어. 난 그녀의 환영에 둘러싸여 있는 거야! 남자든 여자든 모든 사람의 얼굴에서, 심지어 내 얼굴에서도 그녀와 닮은 얼굴이 튀어나와 나를 조롱한다고. 온 세상이 캐서린 언쇼에 대한 기억을 모아놓은 진열장인 셈이야. 끔찍한 일이지! 그래서 헤어튼의 모습은 내 불멸의 사랑, 나의 권리, 비천함, 자존심, 행복, 고뇌를 보여주는 망령이지.(529-530쪽.)

히스클리프가 조카인 헤어튼의 모습을 보면서 캐서린에 대한 불멸의 사랑을 밝히고 있는 대목이다. 폭풍우가 몰아치는 요크셔(Yorkshire) 지방의 황량하고 거친 들판과 어우러지며 그들의 사랑은 생사를 초월한 사랑을 이야기하고 있다. 결혼이라는 제도가 둘을 갈라놓았어도 결코 두 사람의 영혼은 떨어질 수 없으며 파괴될 수 없다는, 불멸의 사랑을 소설은 이야기한다.

처음 소설이 출간되었을 때만 하더라도 비평가나 독자들은 이 작품을 ‘이상한 소설’이라며 외면했다고 한다. 1848년 1월 영국의 비평지 「The Examiner」에서는 “대체로, 야만스럽고 혼란스러우며, 흐트러져 있으며, 이 세상에 일어날 듯하지 않은 이야기이다. 결과적으로 충분히 비극적인 드라마를 만들어낸 주인공들은 호머시대 이전에 살았던 사람들보다 더 야만적인 무례함을 지니고 있다.” (김진옥, 「에밀리 브론테의 작품에 나타난 극단의 미학-시와 소설에 나타나는 이항대립적 요소를 중심으로」, 숙명여대 영문과 석사논문, 2009, 3쪽)라고 했다.

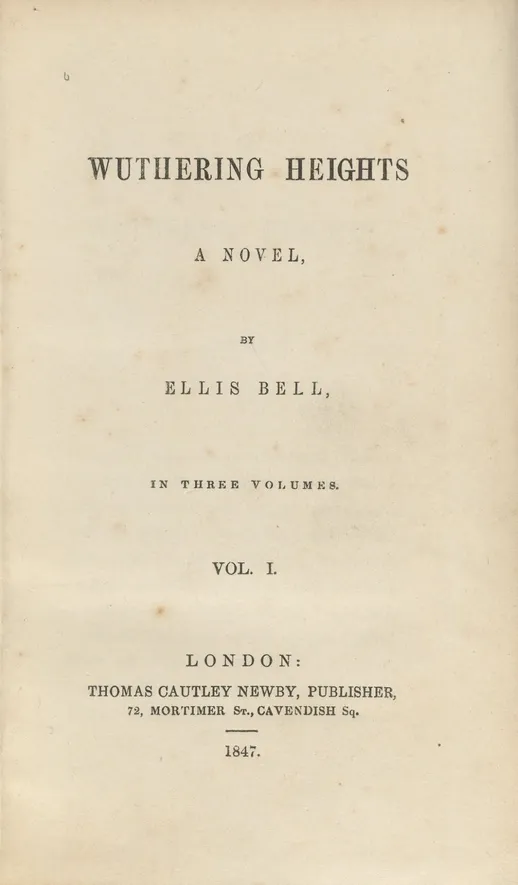

폭풍의 언덕 초판본(1847) 1961년 Panther Imperial edition 출판 표지

그리고 비평가 리비스(F. R. Leavis)는 영국 소설의 전통에서 벗어난 ‘일종의 돌연변이’, 시인 로제티(Rosetti)는 ‘악마의 책’이라 혹평했다. (이은미, 「원작 소설과 영화의 비교를 통한 작품의 비판적 수용과 생산 방안 연구―<폭풍의 언덕Wutherring Heights>을 중심으로―」, 『리터러시 연구』 제9호, 한국리터러시학회, 2014, 211쪽)

산업화가 급격하게 일어나던 당대 영국을 배경으로 하면서 베스트셀러가 되었던 언니 샬롯 브렌테(Charlotte Brontë)의 『제인 에어(Jane Eyre)』가 보여주는 로맨스 소설의 재미와 달리, 『폭풍의 언덕』은 황량한 요크셔 지방의 벌판과도 같은, 거친 사랑과 증오, 배신, 복수 등을 보여주었으니 당시 사람들의 눈에 이상해 보일 만도 했다.

그렇지만 『폭풍의 언덕』에는 “내가 바로 히스클리프야!(I am Heathcliff!)”라는 아포리즘(aphorism)이 있었다. 『폭풍의 언덕』을 고전의 반열에 올려 놓는 ‘진짜 한 방’이 그것이었다. 그 사랑이 아무리 공포스러운 폭력이 난무하고 무시무시한 이상 심리를 지닌 인물이 등장하는, 고딕소설 느낌마저 감도는 소설이라 하더라도 『폭풍의 언덕』은 영혼이 하나인 존재, ‘내가 바로 너’일 수 있는 존재를 갈망하는 독자들을 사로잡기에 충분한 매력을 지녔다. 유효기간 3년인 사랑, 영원한 사랑이란 존재하지 않는다고 노래하는 시대에 독자들의 가슴을 파고드는 “내가 바로 히스클리프야!”라는 아포리즘으로 현대인들을 자극한다.

피앤피뉴스 / 피앤피뉴스 gosiweek@gmail.com

[ⓒ 피앤피뉴스. 무단전재-재배포 금지]